por Bruno Federowski

Escrever sobre Lana Del Rey depois do tsunami digital que definiu o anti-delreyísmo como o gênero literário do novo milênio é um pouco desanimador. Mas o fato é que, por mais saturada que esteja a websfera, já faz pelo menos dois meses que se descobriu que o Bruce Wayne por trás da popstar era nada mais nada menos do que a girl-next-door franzina e cheia de sardas Lizzy Grant e a indignação coletiva não dá sinais de perder a força.

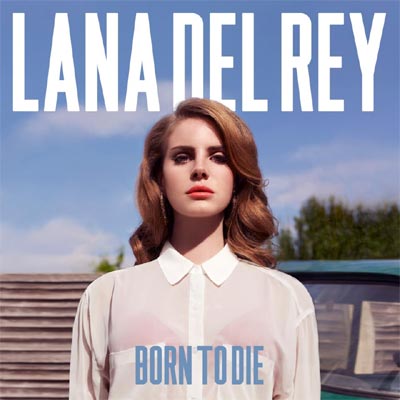

E é claro, os lábios. Parece que uma das maior ofensas a que seus admiradores frenéticos foram submetidos foi perceber que talvez Lana houvesse feito cirurgias plásticas para fazer com que seus lábios fossem tão carnudos quanto o necessário. Mesmo que isso não seja uma questão musical por si só, fica a impressão de que a angelinajoliezação dos lábios da popstar representa tudo aquilo que há de errado em sua música: ela foi construída, semicolcheia por semicolcheia, verso por verso, de maneira a parecer ser aquilo que não é – de maneira a parecer aquilo que pode ser vendido. E talvez a maior ofensa de todas tenha sido que, até alguém desenterrar Lizzy Grant do cemitério de bytes, a manobra deu certo.

É compreensível que isso aborreça apreciadores de música, principalmente os fãs ativos no cenário de crítica online, que têm (temos) a mania de colocar sua capacidade de apreciação estética acima da dos outros reles mortais. Insistir nesse ponto, entretanto, é birra. E claro, como se espera que ocorra, após a torrente de textos agressivos, pessoais e ofensivos sobre a pobre Del Rey, as resenhas mais ponderadas definiram seu álbum como o que ele é: um disco pop acima da média, não espetacular nem revolucionário, mas que faz o que se espera de um álbum pop.

Mas ainda é interessante se perguntar por que a reinvenção da cantora causou tanto furor. Num texto na revista online Slate, o crítico Jonah Weiner – que guarda sempre um espaço no coração para a polêmica, é bom deixar claro – já mostrou que um artista pop se transformar para o sucesso não é, de modo algum, uma novidade. Numa sketch em que a queen do buzz é entrevistada por Seth Meyers, no programa Saturday Night Live:

Seth Meyers – “Alguns críticos destacaram que você tentou estabelecer uma carreira como cantora há alguns anos sob seu verdadeiro nome, Lizzy Grant, e eu imagino que eles acham que seu novo nome, Lana Del Rey, soa como um trunfo de marketing.”

Lana del Rey/Lizzy Grant – “Sim, e eles estão absolutamente corretos. Nenhum músico sério mudaria seu próprio nome. Exceto talvez Sting, Cher, Elton John, Lady Gaga, Jay-Z, todo mundo que está no hip-hop e claro, Bob Dylan.”

Popstars não precisam ser verdadeiros. Eles precisam ter músicas que cumpram sua função – quer seja gerar choro o suficiente para hidratar o Saara (“Video Games”) ou funcionar como background de um nightclub de Blade Runner (“Diet Mountain Dew”). Se para o mundo do pop ela deve ser acusada de algo, é de atirar em direções demais. Destilando as camadas de ódio e rancor de sua plateia, Lana Del Rey está seguindo o manual do artista pop da etapa zero em diante.

E é nesse momento que qualquer ser humano que já teve um leve vestígio de pretensão artística ou usou música como uma forma de lidar com a própria vida (isto é, foi um adolescente) tem um enfarto. Manuais não têm a ver com arte. Arte é individual, subjetiva, e de modo alguma pode ser reduzida a um procedimento! Manuais e regras e padronizações são o que os adultos num filme de Steven Spielberg ou de John Hughes usariam para manter a juventude entretida e sem rebeldia. E claro, olhando para a o percurso da música pop até hoje, é evidente que o que se mantém relevante é aquilo que conseguiu escorregar pelos dedos desse grande mecanismo e mesmo assim encontrar seu lugar no mercado protegidos por um gigante dedo-do-meio voltado aos executivos que achavam que entendiam desse negócio de arte.

A mesma lógica fundou os arcabouços da crença de que a música independente, descentralizada e embasada por uma rede imensa de comunicação chamada Internet é mais expressiva e verdadeira do que qualquer coisa no Top 200 da Billboard. Com gravadoras menores, há menos interferência, há menos negócios, há menos indústria. Isso é evidente até antes do boom do Nirvana: gravações lo-fi soam autênticas e artísticas porque o artista se expressa com a mínima mediação da tecnologia. What you see is what you get. E no final, a expressão pessoal fica com a maior pureza imaginável num cenário tão monetário quanto o da música pop.

Tudo isso, é claro, se vivêssemos num filme de Steven Spielberg ou de John Hughes.

A verdade, como sempre, é muito mais complexa. “Nebraska”, de Bruce Springsteen, é um álbum extremamente confessional e honesto, mas isso não tira o poder de expressão de “The River” – talvez no último caso ele seja até mais marcante: há mais uma variável na equação, os clichês vendáveis, com os quais Springsteen joga, a cada música, e organiza de maneira a adequar-se a seu significado; o Guided By Voices chegou a gastar bastante dinheiro comprando equipamentos antigos em seus discos mais recentes para replicar o ambiente técnico de suas primeiras gravações; e mesmo o ambiente independente produziu bandas como Death Cab for Cutie, The Shins e Plain White Ts, que poderiam facilmente tocar em qualquer rádio de grande difusão (no caso do Plain White Ts, tocou). O que, por mais que soe como uma crítica ferrenha (será?), não é necessariamente ruim.

Quanto mais se olha de perto para o mercado da música independente, mais se é possível perceber que ele é exatamente isso: um mercado, assim como o mercado da música pop. Talvez com regras diferentes, mas no fundo os artistas que nele se encontram têm de achar um equilíbrio entre comercialização e expressão assim como teriam de fazer caso assinassem com a Warner ou com a EMI. Fazer música expressiva é difícil em qualquer lugar.

Lizzy Grant chegou aos holofotes por meio do Guardian, da Pitchfork e, no Brasil, do Popload – os mesmos caminhos que trilharam bandas como Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand e todas os primeiros termômetros do indie dos anos 2000 – e um vídeo lo-fi no YouTube que legitimou uma aura da nova década. Seguir nesse caminho poderia, provavelmente, levar a dois destinos: sucesso entre o público alternativo, assinar um contrato com uma major e uma carreira em que metade de seus fãs chamariam a outra metade de sell-outs e seriam chamados de hipsters arrogantes; ou uma vida perpétua em gravadoras pequenas, alcançando o coração da crítica e de uma parcela pequena de ouvintes mas jamais o status de popstar.

Lana decidiu jogar com as regras das majors com um público que olha para esse jogo como um bando de regras e procedimentos que acabam com qualquer vestígio de autenticidade que resta na música pop. O grande público pode ser facilmente enganado por esse tipo de mecanismo (“você realmente acha que a Adele está sentindo isso que ela canta? Mesmo?”), mas eles sabem melhor do que cair em truques óbvios, descartáveis e padronizados. E a descoberta de que ela falseou boa parte de sua vida anterior vem como uma facada no intestino porque significa que, pelo menos a princípio, ela conseguiu enganar todo mundo.

Se Lana tivesse gravado as mesmas músicas, mas assumido a persona de Lizzy Grant, a polêmica não seria tão grande. Se ela tivesse virado Lana Del Rey, mas divulgado suas músicas na MTV, em rádios e na trilha sonora de Jersey Shore, também não. Ela decidiu escolher seu próprio caminho, o que teve resultados inesperados: apesar de ter alienado boa parte de seus fãs originais e da crítica especializada, seu álbum de estreia vendeu 117 mil cópias numa só semana e se tornou o disco vendido mais rápido em 2012 (ok, não chegamos nem metade de fevereiro, mas ainda significa algo). O futuro pode ser incerto, mas é claro que pelo menos como estratégia a curto-prazo (e excetuando-se a performance ao vivo no Saturday Night Live, que deixou claro que, se ela queria escolher uma nova personalidade, talvez devesse ter ensaiado um pouco mais em frente ao espelho), a dialética Grant-DelRey deu certo.

Lana pode não ser uma grande artista e pode ser que não nos lembremos dela em seis meses, mas a movimentação midiática ao seu redor expõe o quanto um cenário musical que, em meio ao lento declínio da indústria, se declara mais diverso, aberto e variado ainda é pautado por orgulhinhos, preconceitos e fatos mais-do-que-previsíveis por qualquer psicólogo de botequim que já tenha lidado com times de futebol, brincadeiras de criança ou qualquer dinâmica de grupo. Talvez seja o momento de abrirmos mão desse pique-bandeira sociológico e começarmos a olhar com mais profundidade para o que realmente importa, sob o risco de que, daqui a pouco, a música em si se torne o fator menos importante na decisão de o que é relevante e o que não é.

– Bruno Federowski (siga @federowski) estuda jornalismo e assina o blog Blues & Sentimental

Otimo texto, representou bem o momento da “persona non grata” do pop

Muito, muito bom. Parabens, cara.

finalmente um pouco de sensatez sobre o assunto!

O melhor texto que li sobre a Lana de Rey e seu disco.Realmente o grande problema do disco é a falta de coesão e a pompa, toda a música tem uma orquestração e isso acaba sendo entediante.Quanto a ela mudar de nome, isso é uma bobagem, pois mudanças de nomes acontecem a muito tempo.