Category — Literatura

Indiscotíveis no Estadão

O livro Indiscotíveis foi destacado hoje no Caderno 2 do Estadão numa matéria sobre coleções que prestam homenagem a álbuns clássicos. Confira o texto aqui: http://goo.gl/y8Sfma (e, se ficou com vontade de ler os discos, garanta o seu: www.lojalote42.com.br)

maio 26, 2015 No Comments

Bate papo sobre Nick Hornby

abril 8, 2015 No Comments

Jennifer Egan e o Circo Invisível

A pedido da editora Intrínseca, escrevi sobre “Circo Invisível”, o primeiro livro de uma das minhas escritoras favoritas da atualidade, Jennifer Egan (que, entre outros livros, escreveu “O Torreão” e “A Visita Cruel do Tempo”). Junto ao texto preparei uma mixtape que funciona como uma trilha sonora. Texto e trilha podem ser conferidos aqui.

março 27, 2015 No Comments

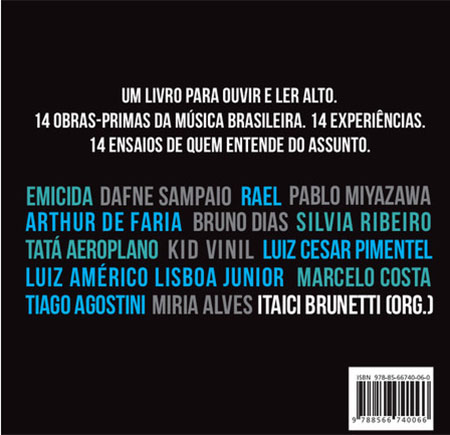

Pré-venda do livro Indiscotíveis

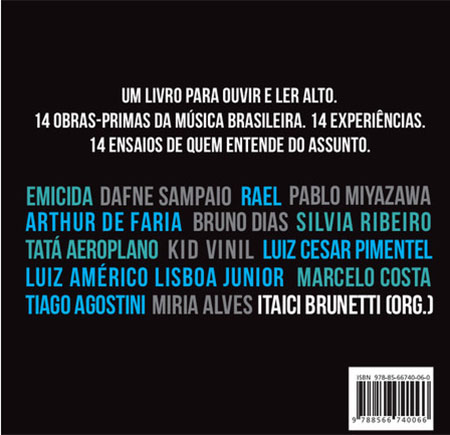

O livro “Indiscotíveis” retrata 14 discos clássicos da música brasileira. A seleção é eclética tal qual a sonoridade do País. Vai de “Acabou Chorare”, dos Novos Baianos, até “Roots”, do Sepultura. Claro que muita coisa boa ficou de fora, mas os selecionados de “Indiscotíveis” são indiscutíveis.

Cada capítulo do livro traz um ensaio de um autor diferente sobre um dos álbuns. Os escritores tiveram liberdade para expressar sua relação com as obras musicais, o que mais uma vez reforçou a diversidade. Há desde argumentos técnicos racionais até histórias pessoais carregadas de emoção.

O projeto gráfico faz referência aos EPs de sete polegadas: os 14 capítulos foram divididos em sete livretos de 18 x 18 cm, com lados A e B. Uma capa os envolve, tal qual os vinis de antigamente.

Marcelo Costa, do site Scream & Yell, assina o texto sobre o disco “Os Afro-Sambas”, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. A festa de lançamento está marcada para 02 de julho de 2014, na loja Sensorial Discos. Compareça. O livro já está em pré-venda no site da editora.

junho 12, 2014 No Comments

Pete Townshend fala de Jimi Hendrix

“Durante uma das sessões de ‘A Quick One’, em outubro de 1966, conheci Jimi Hendrix pela primeira vez. Ele vestia uma jaqueta militar imunda, com botões de latão e dragonas vermelhas. Chas Chandler, seu empresário, me pediu para ajudar o jovem tímido a encontrar amplificadores adequados. Sugeri o Marshall ou o Hiwatt (então chamado ‘Sound City’) e expliquei as diferenças entre eles. Jimi comprou os dois, e, mais tarde, me recriminei por ter recomendado armas tão poderosas. Quando o vi pela primeira vez, não tinha a menor ideia de seu talento nem noção de seu carisma no palco. Agora, claro, sinto orgulho por ter desempenhado um pequeno papel na história de Jimi. (…)

Durante o inverno de 1966/7 ouvi ‘Forest Flower’, do saxofonista de jazz Charles Lloyd, em uma gravação de sua extraordinária apresentação no Festival de Jazz de Monterey, em setembro de 1966. ‘Forest Flower’, como a obra-prima dos Beach Boys, ‘Pet Sounds’, parecia perfeitamente ajustada aos novos tempos. Keith Jarrett era o pianista de Lloyd, e em dado momento do disco, começa a esmurrar o piano e a percutir as cordas. Senti que ali estava um músico totalmente de meu gosto, que tocava todo instrumento de maneiras despropositadas.

Keith Jarett e eu nascemos no mesmo mês, e suas interpretações geralmente me levam às lágrimas do tipo reservado para a solidão embriagada. Venderia minha alma para tocar como ele – e não faço essa declaração de modo superficial. Como muitos compositores, eu também ouvia jazz em busca de inspiração e ideias. Uma curta faixa de Cannonball Adderley chamada ‘Tengo Tango’ me deixou entusiasmado com seu poder dançante. (…)

Minha amizade com Eric Clapton havia se aprofundado graças às nossas saídas juntos para prestar homenagem a Jimi Hendrix, que naquela primavera vinha fazendo seus primeiros shows sensacionais em Londres. Jimi testava algumas de suas primeiras ideias de letra nos shows. Um amigo de Eric, o pintor e designer Martin Sharp, o ajudava a compor as canções, e suas letras eram muito ambiciosas e poéticas. Surpreendido entre dois grandes talentos emergentes da composição, senti-me desafiado a evoluir.

Ver Jimi tocar também foi desafiador para mim como guitarrista. Jimi tinha os dedos ágeis e experientes de violinista de concerto; era um verdadeiro virtuose. Eu me lembrava de papai e sua prática incansável, o tempo que ele levou para chegar a um nível em que podia tocar tão rápido que as notas formavam um som único. Mas com Jimi havia algo mais: ele casava o blues com a alegria transcendente da psicodelia. Era como se tivesse descoberto um novo instrumento em um novo mundo de impressionismo musical. Ele se superava no palco e parecia poderoso e másculo sem agressividade.

Era um artista hipnotizante, e hesito em descrever o quanto era fantástico vê-lo tocar, porque realmente não quero levar sua legião de fãs mais jovens a sentir que perdeu a grande chance de testemunhar aquele talento. Eu perdi a chance de ver Charlie Parker, Duke Ellington e Louis Armstrong. E se você perdeu a chance de ver Jimi ao vivo, saiba que perdeu algo muito especial. Vê-lo em carne e osso deixava claro que se tratava mais do que um grande músico. Ele era um xamã, e parecia que uma luz colorida cintilante emanava das pontas de seus longos e elegantes dedos enquanto tocava. Quando fui ver Jimi tocar, não tomei ácido, não fumei maconha e não bebi, por isso posso relatar com precisão que ele operava milagres com a Fender Stratocaster para destros, que ele tocava virada de cabeça pra baixo (Jimi era canhoto).

A chegada de Jimi Hendrix em meu mundo aguçou minha necessidade musical de estabelecer algum território legitimo. Em alguns sentidos, a interpretação de Jimi tomou empréstimos da minha – o feedback, a distorção, a guitarra teatral –, mas seu gênio artístico reside em como ele criou um som todo próprio: soul psicodélico ou o que chamarei de “blues impressionismo”. Eric Clapton estava fazendo algo parecido com o Cream e, em 1967, a banda Traffic, de Stevie Winwood, lançaria ‘Mr. Fantasy’, levantando outro desafio incrível. Os músicos à minha volta estavam realmente decolando em uma nave espacial colorida, ascendente, abastecida pelas novas criações de Jimi, Eric e Stevie – e, no entanto, as canções psicodélicas de Jimi, Eric e Stevie ainda se mostravam profundamente enraizadas no blues e no R&B. (…)

Lembro-me de ter ido a um almoço encontrar Barry e Sue Miles. Barry era fundador da Indica Bookshop, um estabelecimento radical que vendia livros e revistas relacionados a tudo que era psicodélico e revolucionário. Ali conheci devidamente Paul McCartney, com sua então namorada, Jane Asher. Paul tinha ajudado a financiar a Indica e parecia muito mais politizado que qualquer outro músico de minhas relações. Era lúcido e perspicaz, bem como charmoso e essencialmente gentil. Jane era bem-nascida, muito educada e de uma beleza estonteante; por trás de seu recato exterior ardia uma personalidade forte, o que a equiparava a seu famoso namorado.

George Harrison chegou um pouco mais tarde com sua namorada, Pattie Boyd, que era franca e simpática. Tinha o tipo de rosto que a gente só via em sonhos, animado por uma vontade evidente de que todos gostassem dela. Karen (minha namorada) estava comigo e, pela primeira vez, me senti parte da nova elite da música pop londrina. Ela, curiosamente, parecia mais à vontade que eu.

Vi Paul novamente no Bag O’Nails, no Soho, onde Jimi Hendrix fazia um show comemorativo de retorno à cidade. Mick Jagger chegou, ficou um pouco e depois se foi, imprudentemente deixando Marianne Faithfull, sua namorada na época. Jimi se aproximou dela de mansinho após sua apresentação impactante e ficou claro, pelo modo como os dois dançavam juntos, que Marianne tinha as estrelas do xamã em seus olhos. Quando Mick voltou para buscar Marianne, deve ter se perguntado a razão de tantos risinhos abafados. No final, o próprio Jimi dissolveu a tensão, tomando a mão de Marianne, beijando-a e pedindo licença para vir falar comigo e com Paul. Mal Evans, o adorável roadie e ajudante dos Beatles, virou-se para mim e deu um grande e irônico sorriso ‘liverpooliano’: “Isso é o que chama trocar cartões de visita, Pete”.

Trecho de “A Autobiografia”, de Pete Townshend

Leia também:

– Pete Townshend: uma batalha entre o velho e o novo (aqui)

– Keith Richards: Gostar ás vezes é melhor do que amar (aqui)

– Marianne Faithfull: Drogas, Sexo e Mick Jagger (aqui)

– Alex Ross: “O minimalismo e o rock and roll” (aqui)

– Keith Richards, Rolling Stone Alone (aqui)

– Gram Parsons por Keith Richards no livro “Vida” (aqui)

janeiro 30, 2014 No Comments

Uma batalha entre o velho e o novo

“Em exibição nos corredores da Academia de Arte de Ealing havia colagens interativas de madeira criadas por nosso monitor de curso, Roy Ascott, das quais o espectador podia rearranjar diversas partes. Devíamos passar um ano nos livrando de nossos preconceitos sobre arte, escolas de arte, ensino de arte e todas as formas de design. Descobri que as lacunas em minha educação eram imensas.

A escola incluía tanto a jovem como a velha guarda. Esta última eram composta pelos refinados que vestiam tweed: desenhistas, calígrafos, encadernadores e afins – que tendiam a ser muito exigentes. A primeira era formada pelos boêmios que vestiam jeans em seus vinte, trinta anos de idade. Em nossa primeira aula de desenho, o encarregado vinha da velha guarda. Ele nos instruía sobre como apontar o lápis, qual nível de dureza escolher para cada tarefa, como prender o papel na prancheta, como sentar, segurar o lápis e medir um conjunto de escalas relativas de distância.

“Desenhem uma linha.”

Cada um de nós desenhou uma linha e se submeteu à mais dura crítica do professor, que salientava que a primeira linha deveria ser de cima para baixo, ter 15 centímetros de comprimento, espessura uniforme e desenhada com um lápis 3B sem régua; qualquer variação representava um excesso indigno dos alunos da Academia de Arte de Ealing.

A segunda aula foi conduzida por um dos membros da jovem guarda. Uma aula bem simples, um teste para avaliar o grau de nossa base.

“Desenhem uma linha.”

Sem problema. Como se coreografados, cada um de nós desenhou uma linha, de cima para baixo, 15 centímetros de comprimento, espessura uniforme, etc. Nosso professor, o jovem Anthony Benjamin, saiu da sala e regressou com o escultor Brian Wall. Começaram a esbravejar pela sala, gritando conosco. A certa altura, Benjamin apanhou um pequeno canivete e espetou seu dedo, arrastando sangue em uma folha branca de papel. ‘Isto é uma linha. Vocês entendem?’. Claro que entendemos. Éramos uma vitima inocente de uma batalha entre o velho e o novo”.

Trecho de “A Autobiografia”, de Pete Townshend

Leia também:

– Sobre Scorsese e filmes que salvam almas, por Mac (aqui)

– Keith Richards: Gostar ás vezes é melhor do que amar (aqui)

– Marianne Faithfull: Drogas, Sexo e Mick Jagger (aqui)

– “O minimalismo e o rock and roll”, trecho de “O Resto é Ruído” (aqui)

– Neil Young propõe passeio por seus vícios, paixões e medos (aqui)

– “Disparos do Front da Cultura Pop” é aula de jornalismo cultural (aqui)

– Keith Richards, Rolling Stone Alone (aqui)

– Gram Parsons por Keith Richards no livro “Vida” (aqui)

janeiro 23, 2014 No Comments

Dois textos clássicos de Tony Parsons

dezembro 22, 2013 No Comments

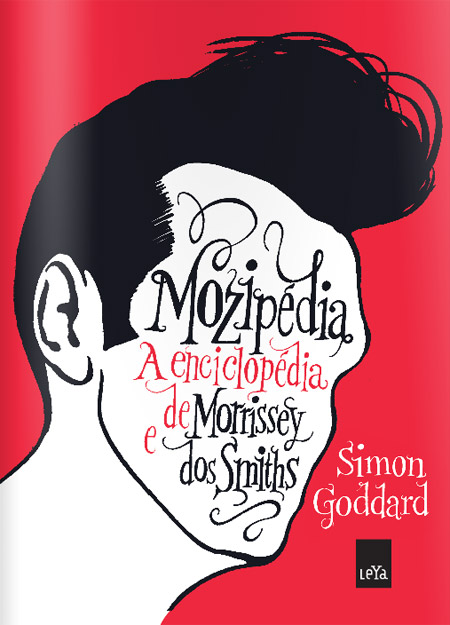

Preview: 41 páginas da Mozipedia

Clique na imagem

Leia também:

– Autor deixou o lado fã falar mais alto em Mozipedia (aqui)

– Discografia comentada: Morrissey (aqui)

– Sobre os dois shows de Morrissey na Argentina, 2012 (aqui)

novembro 18, 2013 No Comments

A coisa mais frágil do mundo

“A alma não necessita ser particularmente elevada para entender que nesta vida não se pode alcançar a satisfação plena e real. Que os nossos prazeres, agitações e desastres são intermináveis. E que, por fim, a morte ameaça-nos de hora em hora, e inevitavelmente nos impinge a necessidade do horror ou da destruição eterna, ou da eterna desgraça. Entre nós, o céu, o inferno e o nada há apenas a vida, que é a coisa mais frágil do mundo.” Blaise Pascal

outubro 3, 2013 No Comments

As bibliotecas da minha vida

No domingo, 29 de setembro, o Estadão publicou uma reportagem sobre o pouco uso das bibliotecas públicas em São Paulo, com a seguinte chamada: “Algumas têm mais funcionários que usuários: Há mês que não vem ninguém, diz bibliotecária”. Para um cara como eu, que teve em bibliotecas públicas boa parte de sua formação, é um dado arrasador. Então decidi relembrar algumas histórias…

Houve um tempo, ainda quando eu morava em Taubaté (ou seja, no século passado), e o dinheiro era bastante raro, que eu era sócio de várias bibliotecas na cidade, e costumava variar principalmente entre duas: a Biblioteca do Sesi e, minha amada, a Biblioteca Municipal de Taubaté, que fica ainda hoje no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, no centro da cidade, ao lado da antiga rodoviária e da estação de trens (desativada) da cidade.

A Biblioteca Municipal de Taubaté foi praticamente a responsável por grande parte da minha formação de leitor. Houve um tempo, em que já assíduo frequentador, a bibliotecária me deixava entrar e fuçar o acervo, o que era muito mais instigante do que pedir um livro sem saber tudo que tinha lá dentro – hoje em dia, para felicidade dos poucos usuários, quase todas as bibliotecas municipais tem livro acesso, mas antigamente não era assim.

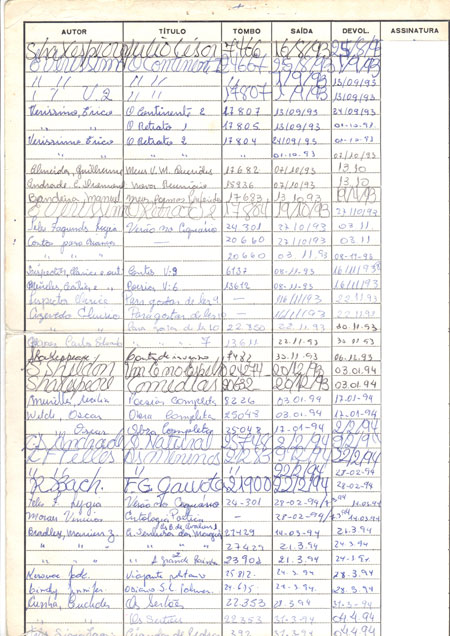

Boa parte dos livros que amo foram emprestados da Biblioteca Municipal de Taubaté. Certo dia, como meu cadastro já estava repleto de folhas grampeadas, a bibliotecária decidiu abrir um novo cadastro, e me ofereceu as folhas que traziam os livros que eu tinha retirado meses antes, e tudo que me importa está ali, naquelas folhas, que giram em torno de velhos companheiros, alguns que se repetem em pequenos intervalos de semana.

Há, olhando com calma (é só olhar clicando na imagem no fim do post) coisas de Lygia Fagundes Telles (“Ciranda de Pedra”, “Os Melhores Contos”, “Seleta”, “Verão no Aquário”), Clarice Lispector (“Ilusões do Mundo”, “Poesias Completas”), Érico Verissimo (a coleção “O Tempo e o Vento”), Vinicius (“Antologia Poética”), Euclides da Cunha (“Os Sertões”), Oscar Wilde (“Obras Completas”), Proust (“No Caminho de Swan”) e muitos outros.

Muitos destes comprei (a coleção “O Tempo e o Vento”, os livros da Lygia Telles, as obras completas do Oscar Wilde, a coleção “Em Busca do Tempo Perdido”), e sempre sonhei em reencontrar a coleção de Shakespeare que havia naquela Biblioteca, mais de 30 volumes numa encadernação azul com um impecável rodapé que situava todas as histórias tanto quanto inspirações que Shakespeare teria tido para escrever tal passagem. Amo aqueles volumes (Ps 2023: Consegui comprar a coleção!!!)

Certo dia (meio dos anos 90, acho) apareci para retirar um livro na Biblioteca do Sesi, que não era tão abastada quanto a Biblioteca Municipal, mas costumava trazer alguns títulos novos, como coisas de Salman Rushdie, se a memória não me trair. A bibliotecária perguntou se eu tinha cadastro, e respondi que sim, afinal havia estudado no Sesi (6ª e 7ª séries) e vez por outra aparecia para emprestar um livro.

Olhando os arquivos ela encontrou a minha ficha, que trazia a 3/4 que abre esse post. “Precisamos atualizar, porque você tem 11 anos nessa foto”, ela brincou. E eu troquei aquela foto de 11 por uma de 20 e poucos, meio que emocionado por relembrar das coisas que eu já tinha lido daquele espaço, e guardei aquele pequeno retrato de um garoto que nada sabia da vida (não que eu sabia muito mais hoje em dia).

Quis o destino, feliz, que um dia, na escuridão nebulosa do meu futuro absolutamente incerto, eu passasse em um concurso público para trabalhar em uma das bibliotecas da Universidade de Taubaté, e isso não só mudou a minha vida radicalmente (abrindo portas para que eu entrasse no curso de Comunicação Social e estivesse aqui agora) como se instala até hoje como um dos melhores e mais felizes períodos da minha vida.

Pessoalmente, não vou há uma biblioteca há tempos, porque acabei adquirindo quase todos os livros que amava, e mais umas duas centenas que se acumulam à minha frente esperando o seu momento de leitura. Gosto de pensar que estou montando a minha biblioteca, e guardando para a velhice (e para minhas filhas meu filho) livros que nunca li, e outros que vou reler, e comparar os sentimentos da primeira leitura (será que “O Lobo da Estepe” baterá com a mesma força que bateu aos 16 anos? E “O Macaco e a Essência”?).

Todas as vezes que me ponho a discutir sobre política e problemas do país, se afunilo a discussão, o resultado inevitavelmente desemboca em educação, no obrigatório dom que todo cidadão precisa exercitar para dominar suas ideias e expô-las de uma forma que fuja da manipulação. Argumentar. Ler, nessa sociedade de capitalismo oportunista, é tão vital quando respirar, e, nesse desenho de sociedade, as bibliotecas são cada vez mais obrigatórias.

Não vou ficar aqui enaltecendo a importância da leitura. Minha ideia é apenas pagar uma parcela de um enorme débito que tenho com as bibliotecas públicas, lugares que ampliaram meu modo de olhar o mundo, e que ajudaram a construir a pessoa que sou hoje. Não consigo me imaginar sem as bibliotecas da minha vida. Não consigo aceitar bibliotecas vazias. Que esse cenário mude. Logo. É importante para todos nós.

Leia também:

– Top 10 Livros da Minha Vida, por Marcelo Costa (aqui)

setembro 30, 2013 No Comments