Posts from — julho 2018

As cervejas de inverno da Shipyard Brewing

Após o retorno ao Brasil em abril (com receitas renovadas) das cervejas da Shipyard Brewing, de Portland, no estado norte-americano do Maine, agora a cervejaria aporta no país com suas cervejas de inverno, algumas delas já conhecidas, que se juntam a um trio bem interessante para harmonizações neste período de frio: Shipyard Vanilla Porter (com favas de baunilha adicionadas na fervura), Shipyard Chocolate Stout (uma Sweet Stout com soro lácteo) e Shipyard Coffee Porter (parceria com a Adventurous Joe Coffee).

De novidades nesse container que aporta no Brasil apresentadas por Riccelli Adriel, gerente comercial da Get – Cervejas Especiais, estão a Shipyard Prelude Winter Warmer (R$ 30 a garrafa de 355 ml), uma English Strong Bitter que retorna com novo rótulo e também nova receita (mais alcoólica: 6.7%), mas mantendo a levedura inglesa Top Fermentation (boa parte da nova linha da Shipyard já utiliza a levedura London III) e exibindo um perfil Bitter acentuado com bastante fruta passa e um agradável perfil de tosta que vai se abrindo conforme a cerveja aquece. Ótima (aliás, se você encontrar a incrível versão BA, agarre!).

Debutando no Brasil, a Shipyard Ringwood Old Thumper (R$ 26 a garrafa de 355 ml) é uma Bitter tradicionalíssima inglesa que agora surge nessa versão Portland. Caramelo e mel delicioso no aroma, herbal suave no paladar e secura no final. Uma belíssima Bitter de entrada que traz como base a receita original criada por um dos mestres cervejeiros mais consagrados da Inglaterra, Peter Austin, o homem que deu o ponta pé inicial na revolução cervejeira inglesa e norte-americana – só nos EUA foram 74 novas cervejarias construídas usando seu sistema de fabricação de cerveja. Lenda.

Já a Shipyard Nightwind é uma Winter Ale (R$ 30 a garrafa de 355 ml) com perfil de torra leve, que valoriza sugestões de ameixa e chocolate amargo. Fechando a série de novidades com um comeback: Shipyard Barrel Aged Gladiator Bestiarius, uma Imperial Porter que passa 10 meses em barrica que antes maturaram o bourbon Jim Beam. Essa está voltando ao Brasil na mesma versão 2016, ou seja, com mais dois anos de guarda em garrafa (vieram 160 garrafas apenas ao custo, no EAP, de R$ 176 a garrafa de 750 ml).

julho 21, 2018 No Comments

Entrevista: Música e Política

Respostas para Igor Cruz (setembro de 2015)

Em junho de 2013 tivemos as grandes manifestações e muitos personagens da música se manifestaram de diversas formas. Alguns fizeram músicas (Tom Zé, MV Bill, Latino, entre outros) outros subiram nos palanques e deram uma direção em suas opiniões (Lobão, Roger). Como você vê essa participação dessas personalidades em um momento delicado politicamente falando, no Brasil?

Acho extremamente importante que um artista se manifeste, mas é preciso ter cuidado para não ser leviano com um tema tão sério. Uma coisa é ter uma opinião sobre algo, outra é defender de maneira argumentativa uma ideia. A grande mídia trabalha praticamente com manchetes (“Fulano disse isso”, “Sicrano fez aquilo”), e em tempos de redes sociais, com muita gente lendo apenas a manchete, o artista precisa ser o mais cuidadoso possível na hora de manifestar sua opinião evitando correr o risco de induzir o público ao erro. Por isso acho complicado sair por ai como uma metralhadora verbal. O assunto é sério e merece ser tratado com a máxima seriedade possível, e artistas, na posição privilegiada que têm, podem ser uma ponte interessante para a disseminação do pensamento político em uma país que hibernou durante décadas devido a ditadura. Antes de 1964 tínhamos grandes manifestações, e fico feliz que as pessoas estejam voltando a se manifestar depois de tanto tempo. Só é preciso saber contra o que e quem está se manifestando, e, neste ponto, artistas podem tanto ajudar quanto confundir o público. É preciso estar atento (e forte).

Em comparação com a época da ditadura militar, você acha que a música cumpriu um papel politizado nesta que é a linguagem artística de maior alcance?

Não. Se atentarmos ao conteúdo das músicas atuais, vivemos um imenso escapismo, que também acometeu a música brasileira após os exílios de Gil, Caetano e Chico. Quando os três voltam, sofridos com a experiência, deixam de fazer o combate que faziam, e a música brasileira entra num marasmo do qual só vai sair quando o rock nacional surge nos anos 80 e é tomado como válvula de escape para a abertura política. Então na segunda metade da década de 80, a música brasileira (rock) falou tudo o que podia e o que não podia após tantos anos calada, proibida de se manifestar. Não sei, após esse momento inicial de liberdade, houve uma super exposição de temas políticos, e o público se cansou, mas o fato é que hoje a música brasileira vive em um país sem crises políticas, sem diferenças sociais e sem crimes, o que é uma tremenda falta de contato com a realidade. Neste ponto, o rap continua sendo a principal válvula de escape para ideias politicas, e figuras como Emicida (através de disco e show) são extremamente importantes (ainda que a maior parte do público esteja cantando “Sapequinha”).

Se sim, acertamos? Se não, porque erramos? Ou, o que faltou (ou ainda falta) na politização da música brasileira atual?

O que falta são pessoas conscientes e gente que participe dos sofrimentos do mundo. Renato Russo, quando escreveu “Que País é Esse”, estava sentindo na pele aqueles sentimentos, aquela cidade de Brasília que ele vivia. “Teatro dos Vampiros” é uma música extremamente política (sem ser diretamente política) em um momento de depressão pós-Collor. Olhando por esse viés é natural que o texto político hoje venha de gente como Criolo e Emicida, que sentem na pele a desigualdade do país. Como uma bandinha punk de playboy pode falar das mazelas da sociedade se não as sente? Dai melhor ser emo e falar das dores do coração, porque se ele for tentar falar dos problemas do país vai acabar mostrando toda sua desconexão com a realidade. Então a música, como manifestação artística, é completamente refém do ambiente em que ela é criada. George Harrison vai escrever “Taxman” porque os Beatles estavam ganhando uma fortuna, e grande parte dela estava sendo “devorada” pelas taxas do país. É algo que ele nunca poderia ter escrito nos primeiros discos dos Beatles, porque não era uma realidade. Dai se temos agora um cenário pouco politizado na música brasileira podemos suscitar algumas discussões: por exemplo, aparentemente o país melhorou a ponto das pessoas não se sentirem oprimidas querendo se manifestar sobre isso, mas a opressão persiste de diversos modos (capitalista, religiosa, racista, sexista e política), e só que quem pode transformar isso em canções são artistas que conseguem perceber que esses fatores de opressão existem, e os incomodam.

Você vê (ouve) algum destaque na cena musical atual? Quem?

Emicida, sem dúvida! No show de lançamento do novo disco, no Sesc Pinheiros, ele falou no meio de uma música: “Quando 18 pessoas morrem em uma cidade e ninguém fala nada, essa cidade também está morta”. Isso é extremamente político! É você incitar o seu público a não ficar calado diante de uma barbaridade feita por uma instituição. Ele está agindo, está embotando a cabeça da galera, e isso é sensacional. Emicida é o personagem mais contundente da música brasileira hoje.

Música politizada, vende?

Tudo está à venda. Como diz o Emicida, pegando o gancho, “a sociedade vende Jesus, por que não ia vender rap”. Se parte do jabá gasto com sertanejo universitário fosse usado com música politizada, ela poderia vender tanto quanto. Claro, é mais complicado fazer uma música politizada, porque o limite para se cair no populismo é mínimo, ou seja, a chance de errar é maior, mas ela pode sim vender muito. Depende do investimento.

E você acha que a música tem esse “poder” de “politizar” (ou de esclarecer politicamente) as pessoas?

Tem um pequeno poder, mas é preciso dizer que, via de regra, o público brasileiro canta músicas sem saber o que elas significam. Vai mais pela sonoridade do que pela ideia. E não é algo novo, de hoje, mas sempre. Por isso eu não diria politizar, mas ao menos colocar temas em debate. “Inútil”, “Que País é Esse”, “Desordem”, “Aluga-Se”, “Luís Inácio (300 picaretas)” e muitas outras não devem ter politizado ninguém, mas são pequenas reflexões que podem ir bastante longe. Raul Seixas dizia que se numa plateia de 20 mil pessoas, 2 entendessem o que ele estava falando, já tinha valido a pena, e acho que é por ai.

julho 21, 2018 No Comments

Disco do dia: “Breu”, Lestics

Foi amor à primeira ouvida desde que a luz do laser bateu sobre os discos “9 Sonhos” e “Les Tics” em um distante 2007. Me senti de certa forma representado pela poesia melancólica deste baita grupo paulistano que sabe muito bem que, como diz a faixa título de seu novo álbum, “até um certo ponto é tudo início / passado esse limite é tudo fim”. De 2007 para cá, o Lestics soma uma discografia bonita com oito grandes discos, todos disponíveis para download gratuito no site deles (www.lestics.com.br), e também no seu portal de streaming favorito. Não sabe bem por onde começar? Ouça aqui uma seleção minha de oito músicas favoritas da discografia deles (uma de cada álbum). Ou vá de peito aberto ouvir este “Breu” (2018), que chega acompanhado de um fanzine caprichado com participação de música gente legal fazendo arte (incluindo o parceiro Leonardo Vinhas) inspirando-se nas letras do disco. E o que elas dizem? “O batom, a gravata, o crachá do serviço / é preciso que exista algo mais do que isso”, deseja uma canção; em outra, o vocalista e letrista Olavo Rocha canta: “Eu vou me sentar no fundo do bar / E pedir num sussurro gentil / Garçom, deixe o mundo acabar / Mas não deixe o meu copo vazio”. Ou essa declaração apaixonada a algo tão especial que merece ser dividido: “Eu sou sincero quando digo / Que ficar sozinho nunca me aborrece / Mas melhor seria ter, ás vezes me parece / Alguém pra estar na solidão comigo”. Foi amor à primeira ouvida… e continua sendo amor.

julho 17, 2018 No Comments

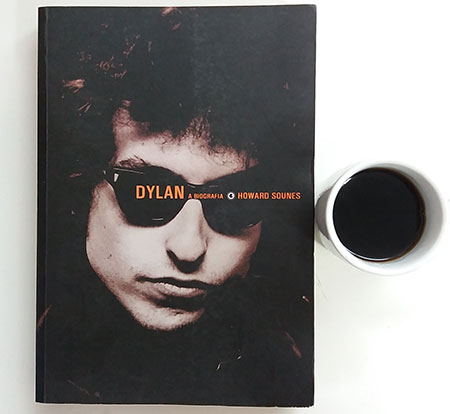

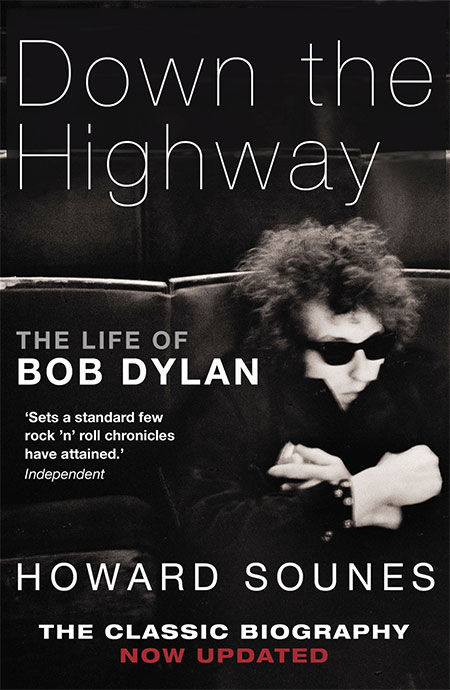

Dylan com café, dia 70: Howard Sounes

Bob Dylan com café, dia 70: A vida de Bob Dylan é um mistério que centenas de biografias ainda não conseguiram dar conta. Na verdade, quando mais se descobre sobre Bob Dylan, menos se sabe sobre Bob Dylan. Vários bons biógrafos deitaram-se sobre o tema e, como observou um crítico do New York Times, se “Bob Dylan: An Intimate Biography” (1971), de Anthony Scaduto, falhava no estudo do personagem e no exagero; “No Direction Home” (1986), se beneficiava da amizade de Robert Shelton com Dylan, mas não dos atributos críticos de Shelton; enquanto “Bob Dylan” (1991), de Bob Spitz, também pecava na formulação crítica; e “Bob Dylan: Behind the Shades” (1991), de Clinton Heylin, falhava tentando encontrar um real “Dylan” em meio às máscaras que o definem. Em 2001, quem decidiu se lançar sobre a vida de Robert Zimmerman foi o jornalista britânico Howard Sounes, que em 1998 colocara nas lojas “Vida e Loucuras de um Velho Safado”, bio de Charles Bukowski (lançada no Brasil pela Editora Conrad). Ao contrário de Robert Shelton e Bob Spitz, Howard Sounes carrega as tintas na crítica, algumas vezes com ranço, o que, inclusive, dificulta bastante confiar em outros livros do autor como “A Intimidade de Paul McCartney” (em que por vários trechos ele compara Macca com Dylan visando diminuir o ex-beatle) e o polêmico “Two lives of Lou Reed: Notes from the Velvet Underground” (2015). Este “Down The Highway – The Life of Bob Dylan”, de 2000 (lançado no Brasil em 2001 como “Dylan, a Biografia” pela Editora Conrad), porém, é um dos livros mais equilibrados do autor – pese provavelmente o fanatismo que faz com Sounes diminua todos os demais perante Bob. Na época, Sounes se vangloriava de corrigir equívocos de nascimentos dos filhos de Dylan, de descobrir um casamento e um filho não divulgados pela imprensa e de mapear seus imóveis ao redor do mundo, dados que acrescentam ainda mais lenha na confusão do mito. O ponto alto desta boa biografia, porém, é o tempo que o escritor se dedica às sessões de alguns álbuns (em conversas com diversos músicos que acompanharam Bob): “Shot of Love” (1981) e “Empire Burlesque” (1985) são dissecados com o mesmo carinho que “Blood on The Tracks” (1975) e a mítica trilogia “Bring It All Back Home” (1965), “Highway 61 Revisited” (1965) e “Blonde on Blonde” (1966). Em alguns momentos, o texto escorrega para a fofoca (e o The Sun sorri) e a especulação como quando Bonnie Beecher (namorada e Bob Dylan dos tempos do colégio em Minneapolis – época da qual saíram duas fitas famosas, “The Minneapolis Party Tape” e “The Minneapolis Hotel Tape”) tentou falar com Bob em um show nos anos 90, mas teria sido ignorada por Bob e pelos seguranças e sentiu-se humilhada (“O marido de Bonnie – e amigo de Bob – tentou faze-la sentir-se melhor dizendo que Bob havia passado direto por George Harrison da mesma maneira”; Sounes acrescenta: “Bob pode nem tê-la visto: sem seus óculos, que ele se recusa a usar no palco por pura vaidade, Bob é praticamente cego”). Tendo discernimento para avaliar as opiniões de Sounes e de muitos (ex-)amigos do homem, “Bob Dylan, a Biografia”, é um passatempo bastante agradável que ajuda o leitor a se situar na obra de Bob, e se perder sobre quem ele realmente é.

Trecho de “Dylan – A biografia”, de Howard Sounes

O ontem se foi, mas o passado continua vivo. O homem tinha uma nadar estranhamente lépido, como uma marionete manipulada por cordas invisíveis. Sua cabeça parecia se mover com um ritmo próprio. Ele usava roupas mal-ajambradas que o faziam parecer um peixe fora d’água em uma área elegante de Manhattan, tendo quase a aparência de um sem-teto. Contudo, vistas mais de perto, as roupas pareciam novas. Ao ser olhado mais próximo ainda, o rosto pálido, a barba por fazer, esse homem de meia-idade e corpo franzino parecia familiar. Sob o chapéu, o nítido nariz adunco, as feições delicadas emolduradas por um filete de barba. Ao coçar o nariz, notam-se as unhas compridas e sujas. Ao olhar para atravessar a rua, os olhos que se via eram de um azul quase tão intenso quanto o dos ovos do tordo norte-americano.

—”É o Bob Dylan!”

As pessoas freqüentemente o reconheciam, berrando animadamente saudações, quase não acreditando que estavam vendo uma lenda na rua. Bob odiava quando elas o agarravam, mas ele era, no fundo, um educado cidadão do interior e não se importava em dar um alô. Quando falava — talvez somente para dizer algo como “Aí, cara, como é que é?” – sua voz era tão característica, com as palavras saindo aos trancos do diafragma e então parecendo deslizar através do nariz quase cômico, enfatizando a palavra errada na frase e encurtando outras palavras, que só podia ser Bob Dylan. Bob foi até a esquina da 57″‘ Street com a Lexington Avenue e entrou em um pequeno bar, o Irish Pavilion. Tommy Makem, o dono, era um velho amigo do início dos anos 1960 – quando Bob era aprendiz em seu ofício -, um irlandês de fala mansa que tinha tocado canções folk tradicionais com os Clancy Brothers nos bares de Greenwich Village, em Nova York. Makem não via Bobby – como o conhecia – há muitos anos. “Não havia ninguém com ele, nenhum motorista, nenhuma companhia, ninguém. Estava só”, relembra ele. Makem acomodou Bob em uma mesa reservada, onde ele não seria visto por outros fregueses. Depois foi buscar seu banjo e subiu ao palco para o show. Makem tocou as antigas baladas que Bob adorava, canções vigorosas como “Brennan on the moor” e a melancólica “Will you go, Lassie, go”. Houve um intervalo antes da segunda parte e ele foi até onde Bob estava comendo e bebendo alguma coisa. “Se estiver a fim de cantar uma música, me avise”, disse. Mas Bob preferiu ficar sentado em silêncio, sozinho. Ele estava se divertindo imensamente. O Irish Pavilion o fazia lembrar de seus primeiros dias em Nova York e das pessoas que lá conhecera, artistas como John Lee Hooker, “Cisco” Houston e “Big” Joe Williams. Para ele, esses homens eram monumentais: tinham inspirado e influenciado toda a sua carreira. Depois que a platéia se dispersou, Makem puxou uma cadeira e conversou com Bob enquanto os funcionários varriam em volta das mesas. Era do passado que Bob queria falar – velhos amigos dos velhos bares, pessoas que ele não via fazia trinta anos, e antigas lembranças, como a da noite em que ele correu até a casa do irlandês na 6th Avenue, entusiasmado com uma música que escrevera.

“Deus, deviam ser 2 e meia ou 3 horas da madrugada”, diz Makem. “Foi até lá para me mostrar a letra de uma longa balada sobre um assassinato que tinha escrito para a melodia de alguma música que ouvira Liam [Clancy] e eu cantarmos. Havia uns vinte versos nela, ele cantou a música toda. Eu pensei, Deus, que coisa interessante esse cara está fazendo”. Poucas semanas depois da inesperada visita de Bob ao Irish Pavilion, na primavera de 1992, Tommy Makem recebeu uma carta da gravadora de Bob, a Sony Music. Ele estava sendo convidado a se apresentar em um show comemorativo dos 30 anos da carreira de Bob (embora, na verdade, ele viesse gravando há 31). Bob não tinha dito nada quando eles se encontraram, mas isso era típico dele; nunca fora muito falante. Makem não tinha certeza, a princípio, de que tipo de show se tratava. Pelo jeito contido com que Bob perambulava sozinho pela cidade, vestido como um vagabundo, podia-se pensar que seus dias de grande astro tinham acabado, e que uma comemoração de sua carreira seria realizada em um teatro modesto em um lugar qualquer com alguns velhos amigos. “Foi extremamente glamoroso, um evento muito maior do que eu imaginara”, diz Makem. “Foi gigantesco.” O palco do Show de Comemoração do 30º Aniversário de Bob, como foi chamado, foi o Madison Square Garden, o enorme complexo esportivo em Manhattan. Quando foi anunciado que Bob se apresentaria juntamente com alguns dos nomes mais famosos da música, 18 mil lugares foram vendidos em uma hora. E olha que os promotores do evento estavam cobrando entre 50 e 150 dólares por pessoa, preços recordes. Quando chegou ao Riliga Royal Hotel, onde os músicos estavam hospedados, Makem descobriu que a lista de convidados incluía não apenas antigos cantores folk como também superastros como Eric Clapton e George Harrison, amigos de Bob.

julho 16, 2018 No Comments

Discos do dia: Divine Comedy

Discos do dia: “A Short Album About Love” (1996) e “A Secret History” (1999), do Divine Comedy

A música de Neil Hannon entrou na minha vida em 1996 através deste texto apaixonado de Ana Maria Bahiana no Estadão. No século passado não era tão fácil encontrar música feita fora do Brasil se ela não fosse comercializada aqui, e depois do texto sai a caça dos álbuns de Neil, sem tanto sucesso, mas foi numa passada na Galeria do Rock em 1997 que dei a sorte de ser introduzido ao mundo de Hannon com “A Short Album About Love”, seu quinto álbum e até hoje meu favorito (sou apaixonado por “Everbody Knows (Except You)”. Depois fui encontrando os demais álbuns, incluindo “Liberation” (1993) e “Casanova” (1996), e a belíssima coleta “A Secret History”, que mapeia a primeira fase da carreira dele (e traz “Your Daddy’s Car” e, a minha favorita, “Lucy”) – são seis discos na primeira fase, no século passado, e cinco neste século, o mais recente, “Foreverland”, de 2016. Como descreveu Ana mais de 20 anos atrás, “Neil é o cultor pop erudito, mais interessado na vertente obscura que passa por Syd Barret, Tim Buckley, Jacques Breu e Scott Walker (e os Beatles de “Penny Lane”, “For No One” e “Strawberry Fields”) do que nas guitarradas” 💛

julho 16, 2018 No Comments

Disco do dia: The Cure

Disco do Dia: “Acoustic Hits” (2001), The Cure.

Bem, meu disco favorito da turma de Robert Smith é “Disintegration” (1989), mas num Top 3 da discografia deles ainda entrariam “The Top” (1984) e “The Head on The Door” (1985) com “Kiss Me” tentando forçar uma vaga (uma das canções que mais gosto deles, “Catch”, é desse álbum). Ainda assim, já faz um tempo que quando quero ouvir algo do Cure opto ou pelo box quádruplo “Join The Dots” (2004, e suspeito que o cassete da coleta “Standing on a Beach”, de 1986, com um lado b repleto de b sides raros e sensacionais tenha influencia nisso) ou por este delicado CD acústico, que surgiu como bônus em algumas edições do álbum “Greatest Hits”, em 2001. Gosto tanto do clima de leveza e de desconstração desse show acústico. Robert nunca cantou tão bem e tão a vontade como aqui, e os arranjos são delicados (o teclado emulando sanfona em “Just Like a Heaven” é de chorar e remete a “Catch”) e empolgantes num daqueles shows que emocionam em sua simplicidade.

julho 11, 2018 No Comments

Line-ups: 9 festivais de 2018 e 1 de 2019

Brasil Summerfest, New York City, EUA

De 29 de julho a 12 de agosto de 2018

Infos: http://brasilsummerfest.com/

Oya Festival, Oslo, Noruega

De 07 a 11 de agosto de 2018

Infos: https://oyafestivalen.no/en/

Experiência Scream & Yell: Eles sabem fazer um bom festival

Way Out West Festival, Gotemburgo, Suécia

De 09 a 11 de agosto de 2018

Infos: https://www.wayoutwest.se/

Locomotiva Festival, Piracicaba, São Paulo

Dias 18 e 19 de agosto de 2018

Infos: http://locomotivafestival.com/

Reading & Leeds Festival, Reino Unido

De 24 a 26 de agosto de 2018

Infos: https://www.readingandleedsfestival.com/

Riot Festival, Chicago, EUA

De 14 a 16 de setembro de 2018

Infos: https://riotfest.org/

Pop Montreal, Montreal, Canadá

De 26 a 30 de setembro de 2018

Infos: https://popmontreal.com/

Austin City Limits Music Festival, Austin, EUA

De 05 a 07 e de 12 a 14 de outubro de 2018

Infos: https://www.aclfestival.com/

Mandela 100 Global Citizen Fest, Johannesburg, África do Sul

02 de dezembro de 2018

Infos: https://www.globalcitizen.org/en/festival/south-africa/

Cayamo Festival Cruise 2019, da Jamaica ao México

De 10 a 17 de fevereiro de 2018

Infos: http://www.cayamo.com/

Confira o line-up de outros grandes festivais de música

julho 10, 2018 No Comments

Disco do Dia: Língua Franca

O disco do dia de hoje é “Língua Franca”, grande álbum projeto que une os brasileiros Emicida e Rael com os portugueses Capicua e Valete (no Screan & Yell, que desde 2010, batalha por uma maior colaboração musical entre tugas e brasileiros, há entrevista no Scream & Yell com Ana Matos e Rael falando sobre o projeto)…

julho 10, 2018 No Comments

Dylan com café, dia 69: Bangladesh

Bob Dylan com café, dia 69: No dia 01 de agosto de 1971, Bob subia em um palco pela terceira vez em cinco anos, mais precisamente desde o acidente de julho de 1966, para um concerto beneficente organizado por George Harrison no Madison Square Garden, em Nova York. Antes disso, Dylan tinha se apresentado apenas junto com a The Band no Carnegie Hall num tributo em homenagem a Woody Guthrie em janeiro de 68, e no Festival da Ilha de Wight em agosto de 69, por uma quantia enorme de dinheiro (50 mil dólares) conseguida por seu então empresário, Albert Grossman (este show está presente no volume 10 das Bootleg Series). “Depois de uma série de desastres naturais e uma sangrenta guerra civil, o recém-criado estado de Bangladesh estava enfrentando um desastre humanitário em 1971”, conta Howard Sounes em “Dylan, a Biografia”, lançada em 2002 no Brasil. “O músico Ravi Shankar levou a situação do povo de Bangladesh à atenção de George Harrison na esperança de que ele pudesse fazer alguma coisa para ajudar. Depois do sucesso de um disco (“All Things Must Pass”) e de um single no primeiro lugar das paradas, o ex-beatle organizou dois shows beneficentes monumentais no Madison Square Garden, um de tarde, outra na noite de 01 de agosto de 1971 (com cerca de 20 mil pessoas em cada sessão). Os shows seriam gravados para um álbum ao vivo e um filme, e os lucros iriam para a UNICEF”, explica Sounes.

Após uma primeira parte da apresentação (com participação de Eric Clapton, Ravi Shankar e Billy Preston), assim que terminou de tocar sua “Here Comes The Sun”, George olhou para o set list preso no corpo de sua guitarra e o próximo número trazia apenas a palavra “Bob” seguida de uma interrogação: “Eu olhei ao redor e Bob parecia tão nervoso, mas ele veio”. E então Harrison anunciou seu convidado especial: “‘Gostaria de chamar um amigo de todos nós, o senhor Bob Dylan’. Bob entrou em cena usando brim, com um violão Martin pendurado no ombro e uma armação de gaita em torno do pescoço. Ele estava muito parecido com o cantor folk dos velhos tempos, e foi recebido com entusiasmo, acompanhado na guitarra por Harrison, no baixo por Leon Russel e no pandeiro por Ringo Starr”, completa o biógrafo. Neste dia, Bob tocou “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, “It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry”, e poderosas versões de “Blowin’ in the Wind” e “Just Like a Woman” além de “Mr. Tambourine Man”, todas lançadas no lado cinco do vinil triplo que se seguiu (a versão em CD trouxe de brinde ainda “Love Minus Zero/No Limit”, com intro de “If Not For You” – que chegou a ser testada na passagem de som), e que fez um imenso sucesso, conquistando ainda um Grammy de Melhor Álbum do Ano em 1973. “Bob adorou a emoção de se apresentar após um longo período de inatividade”, pontua Howard Sounes, mas demoraria ainda mais três anos para que ele voltasse às turnês. Curiosidade: uma das fotos do show, de Bob conversando com George, foi usada em uma coletânea de Dylan lançada no mesmo ano (cortando Harrison da foto).

julho 9, 2018 No Comments

Disco do dia: Joni Mitchell

Disco do dia: o quarto disco de Joni Mitchell, a obra prima “Blue” (1971), foi influenciado por dois fatos: o imenso sucesso do disco anterior, “Ladies of The Canyon” (1970), com canções como o single “Big Yellow Taxi” e “The Circle Game” (gravada por Ian McCulloch numa versão que postei aqui nessa semana) e um Grammy de Melhor Artista Folk, sufocou Joni, que reduziu o calendário de shows e se mudou para um local mais privativo. Na esteira do sucesso e das mudanças, seu relacionamento com o namorado Graham Nash degringolou, o romance acabou e, machucada, Joni decidiu tirar férias e se refugiar em Creta, na Grécia, onde escreveu todas as canções de seu álbum mais confessional, que serviu tanto como um desabafo particular quanto como de uma geração, que via o fim do verão do amor, a morte de grandes idolos e o começo inseguro de uma nova década. É um disco intenso, lírico e, como diz Joni, “sem nenhum vocal desonesto”. Cat Power regravou a faixa titulo, Tori Amos já cantou tanto “River” quanto “A Case of You” e a Legião Urbana, em seu “Acústico MTV”, fez uma versão para “The Last Time I Saw Richard” ![]()

julho 8, 2018 No Comments